ホーム>装飾の間>装飾を読み解く>建物の内を飾る(3)

建物の内を飾る(3) 京都御所の障屏画(1)

京都御所は江戸時代末期、安政2(1855)年造営のものがそのまま残っています。

また、文献もこのとき書かれたものが数多く、障屏画などもどのようなものが書かれている

かがよくわかります。

この項では、「安政御造営記」をもとに、障屏画に何が書かれているかについて考えてみようと思います。

但し写真はなく、実際も入ることが叶わないことをご容赦ください。

○紫宸殿(ししんでん)

紫宸殿とは、御所の中で最も重要な施設で、天皇が即位する時や、大事な儀式の時に 必ず使われていた建物です。本来は大極殿(だいごくでん)にてこれらの行事が行われて いたのですが、平安時代末期を最後になくなり、代替施設として太政官(だじょうかん) というところで行われました。それも応仁の乱(1467)以降、行事自体が廃絶。1521年 の御柏原天皇の即位式で紫宸殿が使われ、今(昭和まで)に至ります。

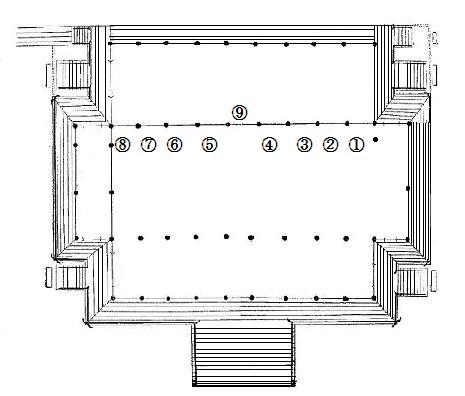

ここはあくまでも行事が行われる場所なので、装飾はないに等しい。しかし、賢聖(けんじょう)

障子(障子といっても、仮設の壁のようなものです。)というものがあり、32人の中国の功臣が描かれ、色紙形の紙にその功績が書かれています。

その32人を列挙しますと(数字は図に対応)、①馬周・房玄齢・杜如海・魏徴

②諸葛亮・キョ伯玉・張良

・第五倫③菅仲・鄧禹・子産・蕭何④伊尹・傅説・太公望

・仲山甫⑤董仲舒・文翁・賈誼・叔孫通⑥桓栄・鄭玄・蘇武・倪寛⑦羊コ・楊雄・

陳寔・班固⑧李勣・虞世南・杜預・張華です。また、⑨のところには、阿吽の獅子と亀が1匹描かれ、

ここのところは開閉可能になっています。②と⑦のところも一部ですが開閉加能です。

図は『故実叢書25』「鳳闕見聞図説」20~21ページを元に作成。

ここでひとつ疑問が出てきます、「なぜ中国の功臣なのか?」。しかも、この賢聖障子は

普段は片付けられており(今は常置されています)、儀式があるときなどにはめ込んだいわば

仮設の壁のようなものです。ここには中国への憧れと演出が見えてきます。

この賢聖障子をバックに天皇が立つ。つまり君主は功臣を持つべしという意味合いが出てくるということです。

そして日本は中国を尊ぶ(それがだんだんと中国趣味に変質していくのですが)意識が少なくともあった。だから

公の場面では中国風のものを用いるという風潮が出来上がったようです。

賢聖障子は平安時代初期(『古今著聞集』では宇多天皇〔867~931〕の頃からあったとあります。同時代史料ではないので

疑うべきですが、他の記述から見ると、遅くともこのときからあったといえるかと思います)からあったといわれています。しかも、破損したりする度に当代一流の

絵師、能書に絵と功績をかかせています。果たして、その憧れがいつまで続いたか、それはわかりませんが、

そのうち「伝統」として紫宸殿には賢聖障子、と定められるようになったと思います。

ただ、どうやら時を経て、書き直すごとに図像があやふやになってきたらしい。そこで寛政2(1790)年の

御所造営時に考証が重ねられ、今の姿になったとのことです。

参考

『皇室の至宝6 御物 障屏・調度1』1992年 毎日新聞社(賢聖障子の図版が全て出ています)

『改訂増補故実叢書25』1993年 明治図書出版