ホーム>装飾の間>装飾を読み解く>建物の内を飾る(4)

建物の内を飾る(4) 京都御所の障屏画(2)

前回は御所の中でも公的空間の最も強い紫宸殿の賢聖障子について紹介しました。

今回は清涼殿について紹介しようと思います。

○清涼殿(せいりょうでん)

清涼殿は天皇が日常を送ったところで、公務もすれば寝所にもなるという空間です。

但しこれも形式化し、御常御殿(室町時代以降)ができて後、清涼殿は儀式専用の

空間となります。しかし形だけは保たれ、天皇の日常の御殿という空気があります。

清涼殿はその性格上、公の空間と私の空間にわかれます。また、紫宸殿と違い、襖などによる

仕切りも多くなり、部屋が細かに分かれます。

まずは部屋の名称から押さえていこうかと思います。

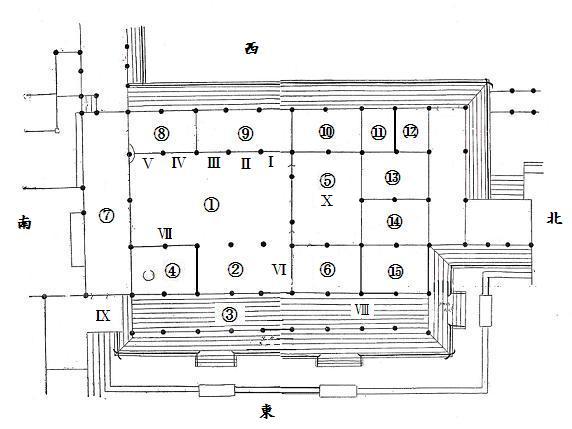

図は『故実叢書25』「鳳闕見聞図説」20~21ページを元に作成。

①母屋 ②昼御座 ③弘廂 ④石灰壇 ⑤夜御殿 ⑥二間 ⑦殿上 ⑧鬼の間

⑨台盤所 ⑩朝餉の間 ⑪お手水の間 ⑫お湯殿の上 ⑬藤壺上御局 ⑭萩戸

⑮弘徽殿上御局

このうち④石灰壇(いしはいだん)は漆喰で塗り固めた場所で天皇が伊勢神宮などを

遥拝した場所。⑦殿上(てんじょう)は貴族が仕事をする場所。ここに入ることができる

人を「殿上人(てんじょうびと)」と呼びました。

これらを除いた場所の障屏画を見ていくこととしましょう。まずは①~③、⑤の場所についてです。

なお、ローマ数字は後述する画題に該当します。

清涼殿 ①母屋(もや)、②昼御座(ひのおまし)、③弘廂(ひろびさし)

清涼殿の中でも一番格式の高い空間であり、天皇の日常政務はここで行われました。また、

儀式の時にも用いられる重要な場所です。いわば表向きの場所。

まず、母屋にあった鳥居障子(今の襖のこと)には、唐絵(からえ)の風景画が描かれています。

そしてそれぞれに色紙が貼ってあり、絵柄についての文が添えてあります。

絵の題材はⅠ夜蝉当夏急、陰蟲先秋聞。Ⅱ釆菊東籬下、悠然望南山。Ⅲ亭々

山上松、瑟々谷中風。Ⅳ窓中列遠岫、庭際俯喬林。Ⅴ標峯綵虹外、置嶺白雲間。

昼御座にも鳥居障子が1ヶ所あり、やはり唐絵でⅥ池塘生春草、園柳変鳴禽。という題材です。

また鳥居障子の上の小壁部分はそれぞれ雲に鶴が描かれています。

Ⅶの部分には屏風が据えられており、四季の屏風といいます。絵は

西向きになっており、やはり唐絵です。

弘廂には衝立障子(ついたちしょうじ、衝立のこと)が2種類立ちます。ひとつはⅧ昆明池障子 といい、一方には漢の武帝が水軍訓練のために作った昆明池(こんめいち)の様子を、もう一方には 嵯峨野の鷹狩の絵が描いてあります。もうひとつはⅨ年中行事障子、これはその名の通り 宮中年中行事が1月から12月まで順に書かれているものです。

ここで取り上げるべきはⅧの昆明池障子かと思います。場所は弘廂ですが、南北に、それこそ

境界線を作るかのように据えられています。そして南に面して唐絵である昆明池の様子、

北に面してやまと絵である嵯峨野の鷹狩の様子が描かれています。

このラインは、まさに公と私の境界線になります。⑥の二間も私的空間といえばそうですが、

天皇に対する祈祷のために僧侶が出入りするところであるのに対し、⑮の弘徽殿上御局は女性の

空間です。この障子、何気なく置いてありますが、深い意味があります。これは後ほど出てきますが、

今回紹介したⅠ~Ⅵの裏側には、例外なくやまと絵が描かれています。

清涼殿 ⑤夜御殿(よんのおとど)

夜御殿は前述したように、天皇の寝所ですが、ここにも屏風があり、Ⅹ大宋屏風(たいそうのびょうぶ)

といいます。天皇の寝所となる畳敷きの部分を囲むかのようにあります。

寝所となるとプライベートな感じがするのですが、この大宋屏風は唐絵です。唐絵で

毬杖(ぎっちょう ホッケーのようなスポーツ)の装束をした人々が描かれた屏風です。

ただ、平安時代からこのような構えではなく、もともとは寝所(ベットのようなものです)

を帳台というもので囲んだものだったようです。いつしかベットが消え畳敷きとなり、囲むものも屏風と

なったようです。

今ある御所は平安時代の復古ですが、この部分だけは復古できなかったようです。

この続きは京都御所の障屏画(3)を御覧下さい。

参考

『皇室の至宝6 御物 障屏・調度1』1992年 毎日新聞社

『改訂増補故実叢書25』1993年 明治図書出版