ホーム>装飾の間>装飾を読み解く>建物の内を飾る(5)

建物の内を飾る(5) 京都御所の障屏画(3)

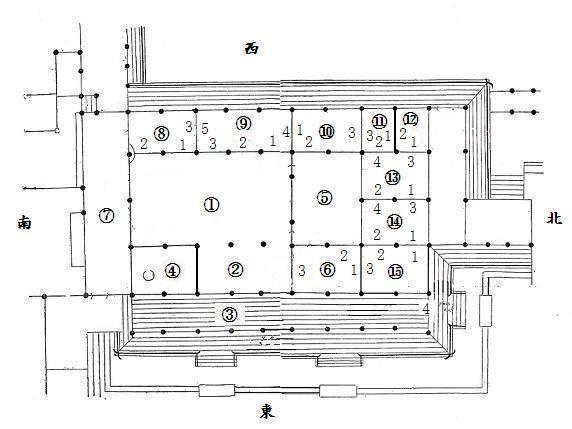

清涼殿は広いので2回に分けて紹介しています (前回は京都御所の障屏画②を御覧下さい)。再びマップの登場です。

図は『故実叢書25』「鳳闕見聞図説」20~21ページを元に作成。

①母屋 ②昼御座 ③弘廂 ④石灰壇 ⑤夜御殿 ⑥二間 ⑦殿上 ⑧鬼の間

⑨台盤所 ⑩朝餉の間 ⑪お手水の間 ⑫お湯殿の上 ⑬藤壺上御局 ⑭萩戸

⑮弘徽殿上御局

今回は⑥二間、⑧鬼の間、

⑨台盤所、⑩朝餉の間(あさがれいのま)、

⑪お手水の間(おちょうずのま)、⑫お湯殿の上、

⑬藤壺上御局(ふじつぼのうえのみつぼね)、

⑭萩戸(はぎのと)、

⑮弘徽殿上御局(こきでんのうえのみつぼね)

を紹介します。

なお、絵の説明中特に注記のない場合は、やまと絵の技法による極彩色で描かれ、

鳥居障子(襖)の上に当たる小壁は雲に鶴が描かれていると考えてください。

清涼殿 ⑥二間(ふたま)

柱二間分あるのでそう名付けられています。ここには観音像があり、(あじゃり

高位の僧)が詰めて祈祷などを行っていた場所です。持仏堂と考えればいいでしょうか。

3ヶ所の鳥居障子(襖)があり、1葛城山、2芦屋里、3春日野が

描かれています。

清涼殿 ⑧鬼の間(おにのま)

物騒な名前の部屋ですが、もともとここには白沢王(はくたくおう)の鬼を切る図

が描かれていたのでそういわれています。ここは清涼殿の母屋からプライベートに当たる

部屋に行くための通路の役割をしていた部屋といわれています。

2ヶ所の鳥居障子(襖)と布障子(これも襖ですが、小壁はつきません)があり、

1玉河里、2伊香保沼、3松島が描かれています。ただし、松島が

布障子となっており、しかも彩色はない、水墨画のような描き方です。

清涼殿 ⑨台盤所(だいばんどころ)

台所という言葉がありますが、この言葉を省略したものです。ここは天皇の食事を

配膳するところです。ですので配膳のための女房がいました。また、ここは基本的に

男子禁制で、天皇・関白・特に許された貴族でなければ入れませんでした。

ここには4ヶ所の鳥居障子と1ヶ所の布障子があり、1形見浦、

2衣手杜、3三輪山、4音羽山、5若浦が描かれています。鬼の間で紹介した

松島の裏が若浦になり、これも墨絵です。

清涼殿 ⑩朝餉の間(あさがれいのま)

朝餉とは朝食のことで、天皇が朝食を召し上がる部屋という意味です。

また、天皇が紫宸殿や昼御座に行くときは、ここで装束を調えました。

ここでは2ヶ所の鳥居障子と1ヶ所の小障子(衝立)があり、

1宮城野、2住吉浦、3竹に雀です。今までずっと日本の歌枕・名所が出てきたのに、

ここでいきなり「竹に雀」です。これは衝立仕立てになっています。この衝立は裏にも絵が描いてありますが、

御手水の間にて紹介します。

清涼殿 ⑪お手水の間(おちょうずのま)

朝餉の間と小障子1枚で隔てられた部屋で、ここで天皇が手洗いなどを

した場所です。また、隣がお湯殿の上なので、天皇が湯殿から上がったあとに

ここで髪を整えたりした部屋でもあります。

ここでは鳥居障子、布障子、小障子があり、1勢田橋(布障子、墨絵)、2天橋立、

3猫です。朝餉の間で紹介した「竹に雀」の裏に「猫」が描かれているのです。

これは日光東照宮でも蟇股彫刻として「猫(眠り猫としても有名)」の裏に「竹に雀」が

あり、これは東照宮の中でも最重要である奥社に至る場所にあると考えると、強力な境界という

意味があるのかもしれません。「猫」と「竹に雀」の組み合わせが何を示すか、です。

清涼殿 ⑫お湯殿の上(おゆどののうえ)

天皇が沐浴するための場所で、女官もここで待機していました。文献史料で

『お湯殿の上の日記』という、朝廷を知るための重要な日記があるのですが、これは

お湯殿の上にいた女官が書いたものです。

鳥居障子、布障子があり1伏見小田、2足柄関(布障子、墨絵)

となっています。

ここまでで布障子が出たのは「鬼の間」と「台盤所の間」の間、「御手水の間」

と「お湯殿の上」の間の2ヶ所だけです。

ここにあえて墨絵を入れる理由があるのか?考える必要がありそうです。

清涼殿 ⑬藤壺上御局(ふじつぼのうえのみつぼね)

藤壺上御局は皇后・中宮・女御・更衣の詰所です。

鳥居障子が4ヶ所、1伊勢海、2小倉山、3辰市、4難波江

が描かれています。

清涼殿 ⑭萩戸(はぎのと)

萩戸は天皇の日常の居室です。プライベートルームといえばいいでしょうか。

鳥居障子が4ヶ所、1小塩山、2益田池、3更科里、4大井河

が描かれています。

清涼殿 ⑮弘徽殿上御局(こきでんのうえのみつぼね)

弘徽殿上御局は藤壺上御局と同じく、皇后・中宮・女御・更衣の詰所です。

鳥居障子が3ヶ所、1磐瀬社、玉島川、音羽山が

描かれています。

また、本来は弘廂にあたる場所なのですが、弘徽殿上御局に付属する布障子として

4荒海障子(あらうみのしょうじ)があります。南に面するところには

手長・足長人が墨絵で、北に面するところには宇治川の網代がやまと絵で描かれています。

手長・足長人は無論空想のものですが、なぜここにこんなものが描かれるのか?

この部分は方角が北東、つまり鬼門に当たるので鬼門除けとして描かれたのではないかと思われます。

さて、ざっと紹介してきましたが、公的空間は唐絵、私的空間はやまと絵、というのが浮かび上がって

きたのではないかと思います。ただ、疑問点として、「一部はなぜ墨絵で描かれるのか?」、「猫と竹に雀

の関係は?」などが出てきます。

ちなみに、やまと絵で描かれた部分はどこでも良かったようで、名所・歌枕に当たる場所から

選ばれていました。ですので、昔からこの表題が固定されていたわけではありません。

天皇は遠出がまずかないませんから、この障子に描かれた日本の名所を見ることによって、

心を休めていたといわれています。

参考

『皇室の至宝6 御物 障屏・調度1』1992年 毎日新聞社

『改訂増補故実叢書25』1993年 明治図書出版